Der von Deutschland und Frankreich initiierte Gipfel zur digitalen Souveränität hat gezeigt: Das Interesse daran, Europas Position in der digitalen Welt zu stärken, ist groß – genau wie die Bereitschaft, hier konkret Fortschritte zu erzielen.

Europa hat alles, was es braucht: starke Unternehmen, hervorragende Forschung und wachsende Kompetenz im Bereich künstliche Intelligenz. Was fehlt, ist Tempo – und ein deutlich stärkeres Miteinander.

Europa will gestalten

Beim Gipfel und im Medienecho wurde deutlich, welche Rolle staatliche Akteure künftig stärker spielen sollten: Innovation gezielt fördern statt bremsen. Ob es um KI-Infrastruktur, Förderprogramme oder öffentliche Aufträge geht – der Staat kann Impulse setzen, die den Markt spürbar bewegen.

Bundesdigitalminister Karsten Wildbergers Appell „Wir müssen unseren Fuß endlich von der Bremse nehmen“ zeigt, dass der Wille da ist. Politik und Verwaltung sind nun gefordert, den verbal bestätigten Auftrag auch zügig umzusetzen. Denn Europa hat im KI-Feld und anderen Technologiesegmenten starke Grundlagen und innovative Unternehmen – Tempo und Vernetzung sind jetzt gefragt. Und Unternehmen können viel für Europa und sich selbst erreichen, wenn sie sich besser vernetzen.

Partnerschaften als Innovationsmotor

Ein Blick auf die verkündeten Partnerschaften der milliardenschweren EU AI Champions Initiative zeigt, was möglich ist. Ob Mistral und Helsing, die Allianz und Parloa oder Black Forest Labs und Mercedes: Kooperationen beschleunigen Innovation, erschließen neue Märkte und verbessern das Angebot. Sie stärken nicht nur einzelne Unternehmen, sondern das gesamte europäische Technologiefeld – durch mehr Vielfalt, passgenauere Alternativen und höhere Resilienz.

Die digitale Souveränität für Europa bedeutet keine Abschottung – sondern einen insgesamt gestärkten Markt, eine stärkere Rolle für die europäische Wirtschaft und breitere Auswahlmöglichkeiten. Wer Abhängigkeiten reduziert, profitiert längerfristig auch von besseren Optionen im Markt.

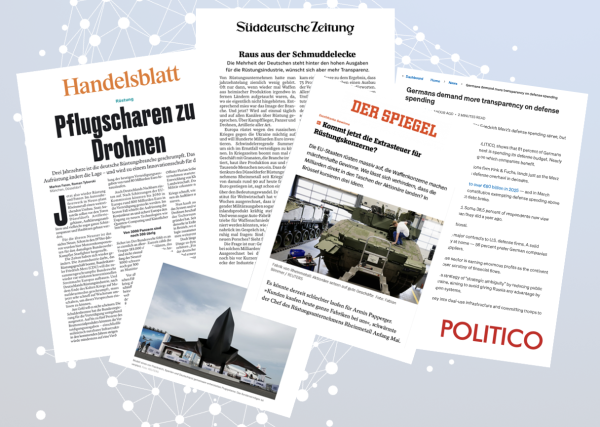

Sichtbarkeit entscheidet: Vernetzte Unternehmen sind erfolgreicher

Europa hat dieTalente, das Wissen und die Unternehmen, aber viele von ihnen sind zu wenig miteinander vernetzt. Innovationskraft entfaltet keine Wirkung, wenn Lösungen in Nischen verbleiben und potenzielle Partner nichts voneinander erfahren.

Gerade Start-ups und Spezialisten bringen wichtige Impulse ein, die jedoch nur Dynamik erzeugen, wenn sie in den richtigen Ökosystemen bekannt werden. Das erfordert Sichtbarkeit – und Zugänge zu den richtigen Multiplikatoren. Deshalb spielt Innovationskommunikation eine entscheidende Rolle.

Unternehmen brauchen Awareness für sich und selbst eine gute Einschätzung, wer für sie einen spannenden Partner darstellt. Nur wenn Entscheider ihre Optionen kennen, können sie die digitale und technologische Souveränität ihres Unternehmens aktiv steigern.

Denn technologische Souveränität heißt auch, selbstbestimmt entscheiden und handeln zu können. Das erfordert Know-how: Erst damit gestaltet Europa stärker, anstatt zu konsumieren.

Strategische Kommunikation stärkt Europas digitale Souveränität durch:

• Awareness für Technologien und Lösungen

• Kontakte zu möglichen Partnern, Investoren und Kunden

• Wissen über europäische Alternativen

• Vertrauen in Leistungsfähigkeit und Qualität

Sie hilft Unternehmen dabei, ihren Platz in relevanten Ökosystemen zu finden und ermöglicht die Vernetzung, die Europa für mehr digitale Souveränität braucht.