Deep Tech, das sind Technologien, die hochkomplex sind, aber für die Zukunft der Industrienation Deutschland entscheidend werden. Künstliche Intelligenz, Robotik, Quantencomputing, Biotechnologie und neue Materialien verändern Produktionsprozesse, Lieferketten und Geschäftsmodelle. Laut der Studie des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) und der Boston Consulting Group (BCG) kann der globale Deep-Tech-Markt bis 2030 eine Wertschöpfung von über 8 Billionen Euro generieren. Eine große Chance für Deutschland – die jetzt aber konkret erschlossen werden muss. Die Studie zeigt deutlich, dass die Hightech Agenda in eine konkrete Roadmap münden muss, damit sie erfolgreich wird. Und Kommunikation spielt dabei eine wesentliche Rolle.

Nur etwa 10 Prozent der weltweit 427 Deep-Tech-Unicorns stammen aus Europa. Das zeigt: Wir verfügen über das Wissen, aber nicht über die Skalierung. Es fehlt an europäischem Kapital, Geschwindigkeit und politischer Klarheit.

Was jetzt passieren muss: Strategie statt Zufall

Die BDI/BCG-Studie sieht einen klaren Fahrplan mit messbaren Zielen für jede Schlüsseltechnologie vor. Sie empfiehlt unter anderem :

• Roadmaps bis 2030: Deutschland braucht verbindliche Strategien für KI, Quantentechnik, Robotik und Biotech.

• Förderlandschaft bündeln: Der Zukunfts- und Deutschlandfonds sollten auf große Finanzierungsrunden ausgerichtet werden, damit Start-ups nicht nach Übersee abwandern.

• KI-Kompetenz und -Akzeptanz stärken: Eine nationale Bildungsinitiative soll KI-Know-how in Wirtschaft und Gesellschaft verbreiten, Kommunikation mit klaren Zielbildern Orientierung schaffen, Ängste abbauen und Akzeptanz fördern.

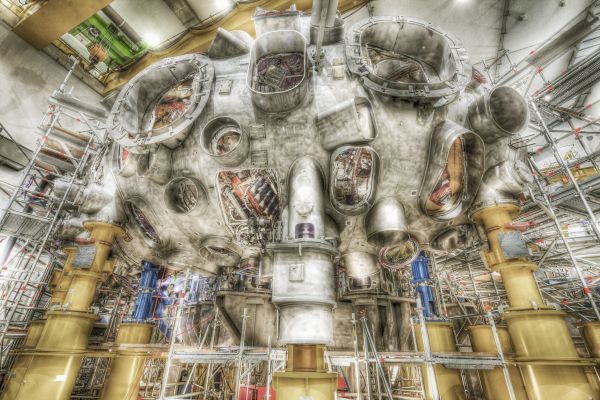

• Souveräne Infrastruktur schaffen: Investitionen in Rechenzentren, Hochleistungsrechner, KI-Gigafabriken und Energieversorgung sichern eine eigene leistungsfähige KI-Infrastruktur. Das reduziert Abhängigkeiten und stärkt langfristig die Innovationsfähigkeit.

Kommunikation als Gamechanger: Wie Deep Tech auf die Agenda kommt

Die Studie betont an mehreren Stellen: Kommunikation kann wesentlich zum Erfolg von Deep Tech beitragen. Sie kommt zu übergeordneten Empfehlungen, die sich stark mit unserem Ansatz zu Innovationskommunikation decken:

1. Sichtbarkeit schaffen

Deep Tech braucht eine klare Sprache und greifbare Geschichten. Statt Fachjargon und Buzzwords gilt es, Nutzen, Alltagsrelevanz und gesellschaftliche Chancen sichtbar zu machen. Die Studie empfiehlt hier Erfolgsgeschichten von Start-ups, Forschungseinrichtungen und Pionierunternehmen. Sie schaffen Identifikation, dienen als Vorbilder für junge Talente und stärken die Innovationsreputation Deutschlands.

2. Dialog fördern

Vertrauen entsteht, wenn Bürger*innen, Wissenschaft, Politik, Unternehmen und Branchenverbände miteinander sprechen. Partizipative Formate, Ethikdialoge und offene Diskussionsräume fördern Akzeptanz und Verständnis. Konkret schlagen die Initiatoren der BDI-Studie Bürgerräte, Dialogforen oder regelmäßige Deep-Tech-Gipfel vor: Sie geben gesellschaftlichen Perspektiven frühzeitig Raum, helfen Vorbehalte abzubauen und Vertrauen aufzubauen.

3. Akzeptanz durch Aufklärung

Gezielte, politisch unterstützte Informations- und Aufklärungskampagnen sind entscheidend, um Verständnis und Akzeptanz für Deep-Tech-Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz, personalisierte Medizin oder Quantencomputing zu fördern. Sie sollten Wissen vermitteln, Fehlinformationen entgegenwirken und die gesellschaftliche Bedeutung dieser Technologien verdeutlichen.

4. Vielfältige Kommunikationsformate und Medien

Um die Deep-Tech-Themen nachhaltig bei allen Zielgruppen sichtbar zu machen, braucht es ein breites Spektrum an Medien und Formaten, von klassischen Kommunikationskampagnen bis hin zu interaktiven Online-Formaten. Dabei sollten Chancen und Risiken gleichermaßen realistisch dargestellt werden. Transparenz über Risiken, Fehlentwicklungen und Rückschläge schafft Vertrauen und trägt zu einer offenen Innovationskultur bei.

5. Wissenschaft als glaubwürdige Informationsquelle

BCG und BDI sehen besonders wissenschaftliche Einrichtungen als unabhängige, faktenbasierte Informationsquellen. Durch kontinuierliche Aufklärung können sie Desinformation entgegenwirken und Orientierung bieten – insbesondere in Phasen technologischer und gesellschaftlicher Umbrüche.

Die Bausteine der Deep-Tech-Zukunft

Deep Tech ist kein Zukunftsthema, sondern die Gegenwart industrieller Transformation. Damit Deutschland im globalen Wettbewerb bestehen kann, braucht es mehr als Forschungsexzellenz: unabhängiges Kapital, unkonventionelle Forschungsumfelder und unternehmerischen Mut. Doch selbst die besten Ideen bleiben wirkungslos, wenn sie nicht verstanden und unterstützt werden.

Fink & Fuchs begleitet seit über 30 Jahren die Kommunikation von Innovationen.

Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass Deutschlands Deep-Tech-Ideen die Aufmerksamkeit, das Kapital und den Mut bekommen, die sie verdienen.